-

記者|洪誌謙 本專題的第一篇文章主要聚焦於無家者本身,淺談台灣無家者的現況,再深入了解他們的生命脈絡如何使他們無家,以及目前無家者面臨的困境是什麼。 台灣的無家者現況 在深入了解無家者之前,可以先從政府的數據資料來看台灣無家者的現況,依據行政院的遊民統計資料庫[1],到2019年底,列冊的無家者人數為3040人(包含街頭無家者與安置收容的無家者),大部分無家者集中在六都,其中又以台北市的無家者數量最多。近年城市景觀塑造的討論興起,無家者的聚集被視為城市與國家門面的阻礙,如2017年時台北車站曾禁止無家者在公共空間堆放物品,引起了無家者相當大規模的抗議行動,政府不僅沒有積極協助他們安穩的生活,甚至要在他們唯一能安置的空間清理掉他們生活的必需品,是一種變相的驅趕[2],但礙於無家者的身分處境,這樣的行動較難獲得社會大眾的共鳴和支持。無家者議題的討論在台灣沒有間斷過,但大多集中在「如何」幫助才能有效果,主要達成的目標是及時的溫衣足食以及如何改善城市景象,卻較少從更大的社會結構來分析無家者的困境,也未把無家者當成主體討論現行制度的缺失。 無家者的生命故事 無家者何以成為無家者呢?無家者面對生活的態度並不如社會大眾想像的那麼消極──認為他們遊手好閒、無所事事,沒有努力工作或找工作,才會流落街頭,無法把自己照顧好。實際上,大部分的無家者白天是有工作的,要真正了解無家者無家的原因,需要放在更大的社會結構與個人的生命歷史來看,才能在理解和解決問題時有更全盤的觀點。 從無家者的個人生命故事來看,不是社會上每個人的人生都那麼順遂。舉例來說,有些人可能本來是「人生勝利組」,卻因為遇人不淑或是意想不到的疾病而衝擊了他的人生。《無家者:從未想過我有這麼一天》書中有這樣的故事:阿新本來是電纜回收公司的大老闆,卻遭到倉庫班長陷害,被鐵路局控告貪汙,阿新為了請律師花了高額的訴訟費,沒想到在看守所時又被牢友背叛,老婆跟人跑了,出了看守所後向牢友報仇,卻被當場逮捕,仍然敵不過服刑的命運。出獄後的他一無所有,便在艋舺開始了流浪生活,正好遇到貴人相助得到派報社的工作,有責任感又品行好的他受報社青睞,協助更多無家者可以有這個賺錢機會,即便一個月已經有了四萬多塊薪資,他仍堅持在公園內照顧其他人。「因為大家都是艱苦人」,阿新抱持著這樣的信念,簡單而溫暖的生活下去。[3] 而有些人則可能是因為更大的社會變遷或重大變故導致收入來源或生活狀態崩壞,又找不到能夠臨時依靠的管道,使他們不得不流浪街頭。在我們和台大無家者服務社一起去台北車站發放餐點時,和一位無家者聊天時聊到他的過去:賴伯伯來自南投,本來在做工和送報紙,之後又到梨山種水果,沒想到遇到921大地震,在山上工作的他逃過一劫,但家人驟逝、房子倒塌,政府補助金又不足以支撐生活,無處可去的他只好隻身上台北找工作。然而由於賴伯伯沒有什麼教育程度,微薄的薪水讓他只能睡在台北車站。過去年輕的他或許還能做點體力活,如今年邁,在長期體力工作的傷害和生活環境不佳的影響下,身體能負擔的工作愈來愈少,年紀大也不受就業市場青睞。現在他的生活就是白天走到萬華,晚上再走回北車睡覺。…

-

文字|吳培鎰、陳君瑋編輯|歐孟哲 一、憲法法庭之前:王光祿案發生了什麼事? 2021 年 3 月 8 日晚間十點,一群人在司法院門口鋪上地墊、紙板,隨地坐下,拿起麥克風就是一個戶外小論壇,後方是一排攝影機包圍。直到隔天清晨,他們沒有散去,更多青年聚集,護送身穿傳統服飾的獵人,走入眼前國家最高司法權力的所在。「獵人無罪,法律違憲!」原住民族青年陣線等多個原民團體在司法院門前以芒草點起狼煙,高喊口號與訴求——文化這場仗,島嶼外來政權的歷史有多久,他們就打了多久。 (圖為原住民族青年陣線所攝) 時間回到…

-

記者|李奕慧、蔡岑珊、謝秉霖 沒有才能的團員裴拓、碩美、若欣,三人皆來自從教室一眼望出就能看見湛藍海洋的花蓮高中、花蓮女中,在2019考完學測的春天,合力寫出YouTube破百萬點閱、攻佔街聲排行榜12個月的〈還是要有長頸鹿才能〉,成為當年度最具代表性的畢業歌。 三人或許也沒有想到,當初單純的想透過一首歌,記錄下高中三年所有歡笑、荒唐和努力,竟獲得熱烈迴響,也因而有了和華研簽約的機會。從無名到爆紅,僅是短短數個月的時間。在經紀公司的協助下,他們發行了第一張正式EP《烏鴉 烏鴉》,包含了一切故事的起源〈還是要有長頸鹿才能Bonus Track〉,以及兩首新作〈這世界吵得只剩白歌〉、〈晚點再想 晚點在想〉。 「沒有才能」(Anti-Talent)這個看似負能量、厭世的團體名稱,源於碩美哥哥在三人創作〈長頸鹿〉時,一句半玩笑的「你們歌寫得這麼爛,就叫作沒有才能好了!」成名後回頭看,裴拓認為沒有才能同時也代表著沒有包袱、不需要承受社會的約束,而能夠安心地去追逐自己的夢、寫歌傳達信仰的價值;而碩美和若欣則謙虛的認為,在真正進入演藝圈後,跟許多同時在創作饒舌的前輩們相比,自己的能力則遠遠不足、對於創作還在摸索,「沒有才能」這個團名就好似一劑預防針,能夠給聽歌的人一些預備。 人生點滴連成線,三人在還沒著手創作長頸鹿前,對於音樂和創作都各自承載著不同的嚮往,裴拓和碩美兩人國中時皆是管弦樂團,碩美雖然坦言自己對於大提琴並非特別熱愛,是所有接觸過的音樂類型中付出最多、收穫最小的,但學習古典樂卻也幫他打下堅穩的樂理、節奏基礎;裴拓高中已是嘻哈研究社的社員,從翻唱到現在自己創作,更能體會饒舌創作最著重的詞及Flow;若欣在簽約前即是在IG上擁有五萬名粉絲的翻唱網紅,過往大多透過翻唱流行抒情歌表達自己感受。 「平凡的歌曲,我怎麼可能唱」——〈晚點再想 晚點在想〉 創作是對彼此訴說各自的故事,而我們也在他人的故事裡尋找己身的倒影。沒有才能的詞曲皆是由他們親手寫下的,是年輕世代對尋常日子細膩的體察,這個世代的歡快和疲憊蔓生在他們的字句之間。當談起Z世代的特質——像是時常被其他世代質疑的抗壓性低、太過厭世——他們相信每個世代有不同的難捱,只是在世代的轉換之間,壓力似乎「由外向內」了,現代人所要面對的更多是來自內心、情緒與人際的壓力。碩美也提及,在傳統觀念漸退、社群漸興的時期,人們有更多的空間去抒發自己,「現在的人自由了一點,也個人了一點。」也許這樣的抒發,就像他們把對世界的厭倦放進歌裡。對此碩美說:「我們的歌裡確實有那種厭世感,因為我們就是這樣的人。要寫太開心的歌,也顯得虛偽。」…

-

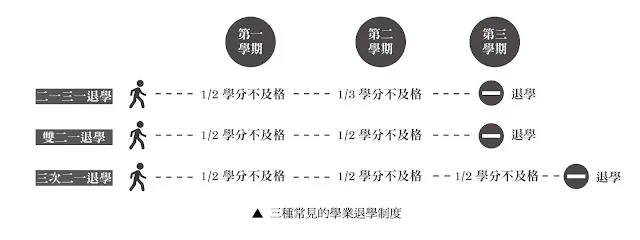

前文提到的成績優異獎學金(書卷獎),是欲以金錢作為誘因,提升大學生對課業的注重程度,藉由獎勵「上層」學生,維持以成績為導向的價值。相反的,對於學校定義的「下層」學生,校方也有相對的處理方式,便是以學業退學制度(俗稱二一、三一),鞏固以分數作為標準的體系。本文將會探討高等教育的意義與特殊之處;整理退學規定及實務上的處理方式;並分享政大語言所何萬順教授如何看待此制度。記者|葉哲宏 高等教育與基本教育的差別 根據國際教育標準分類(ISCED),主要有學前、初等、中等、高等四個教育階段,而其中初等(國小)與中等(國高中)會被定義為基礎教育,在此之後的學業都會被認定為高等教育。 基礎教育是整個教育體制的地基,聯合國教科文組織對基礎教育的定義,是滿足《世界全民教育宣言》(World Declaration on Education for All)中對基本學習需求的各種教育活動,而這些基本學習需求包括識字表達、價值觀形塑,以及發展、增進生活品質並持續學習的能力。相較之下,高等教育是在上述的任務完成之後,進一步分門別類發展各自的專業。雖然有人提出高等教育的目的在於「啟迪學生思考」[1]、也有人說是培養「分辨真實與虛假的能力」[2],但觀察大學教育從中世紀到現代的歷史發展,從教學為主轉移到以研究為尊,都離不開在各個領域中進行深層探討的架構,因此,無關乎校方的辦學理念,或是學校是否應作為職業訓練所的辯論,大學的本質是藉由科目的分類將複雜世界解構,以便較為簡單地去探索各項知識,並在之後統整起來,使人們了解世界的全貌。 相較基礎教育對於各種知識的雨露均霑,高等教育較為鑽研某項領域,會有所謂的主修科目決定進修方向。這樣高度專業化之下,人才的篩選就變得格外重要,考量學生的能力、性向是否符合特定學科?判斷基準自然是以基礎教育的知識水平為標準,測試學生對「工具使用」的精熟程度,將高等教育的分類提前到基礎教育實施。就如同升學考試中,關乎該科系之專業領域與國英數社自這樣的普通學科掛鉤,無不是以分數評定學生「有多少東西?」。並透過更複雜的比序、倍率,判斷學生「有多少東西是『適合且重要』的?」總而言之,這樣的機制是以大學端為主體,設置各種科目、類組,用成績將學生置於被動評價的客體。…