專題

-

今年(2025)12月中,台大無預警拆除溫州街52巷5、7號日式宿舍,但這並非單一拆除個案。實際上從去年(2024)起,位於52巷的日式宿舍群被捲入台大與住戶合作都市更新案,在台北市政府文化局列冊追蹤長達20年後,重回大眾視野。溫州街區的文史工作者發動「搶救溫州街52巷臺大宿舍群」聯署,強調此處是紀念台灣研究先驅曹永和、陳奇祿的重要場域,然而台大以經費不足為由反對保存,附近有意都更的住戶也指責保存運動忽視了他們的居住權益。最終,52巷宿舍群並未通過文資審議,8棟宿舍中僅存8號宿舍,其餘皆遭到台大總務處拆除,留下一片空蕩蕩的柏油地面。52巷宿舍群的審議案,就如同溫州街區文資爭議的縮影。2000年代初期台大開始拆除溫州街、青田街一帶的日式宿舍,引發「青田街古蹟保存運動」;從2017年的俞大維故居開始,溫州街區的拆除行動再次掀起保存運動浪潮。在審議現場,保存運動不僅要面對台大對文資的消極態度,部分審議案更因影響了住戶參與的都更案,而須面對住戶的憤怒。為何在都更住戶眼中,都市更新與文資保存經常是一道單選題?長年出現文資爭議的台大,為何遲遲無法與保存方形成共識?意識報參考文資會、臺大的公開資料,採訪大學里吳沛璇里長、龍安國小前家長會長郭麗雪、台灣故鄉文史協會理事長黃智慧、國立臺灣師範大學社會教育學系助理教授蕭文杰等文史工作者,嘗試釐清整起文資爭議的始末。在牆垣倒下,塵埃落定的時間點,探問持續了20餘年的保存運動,尚有哪些難解的課題。記者|林家瑞、蔡呈璟編輯|方博弘封面|台大研究生協會 文資審議開始,拆除已在倒數計時 「單號門牌的老宿舍還有沒有新事證?」燙著一頭黑捲髮,平時慈祥的黃智慧也不得不焦急。眼看台北市文化資產審議會(文資會)在2022年否決溫州街52巷單號宿舍具文資身分後,2023年末,台大就派怪手拆除1、3號宿舍,黃智慧擔心剩下的5、7號及雙號側宿舍也難逃拆除的命運。 2016年《文化資產保存法》修正,除了在個人、團體提報文化資產的規定中,新增「於六個月內辦理審議」的期限以落實文資審議,文資類別也新增「紀念建築」類,擴大文化資產的定義。在無法得知台大拆除計畫的狀況下,溫州街地區的文資保存運動屢次利用修正後的文資法,在拆除前夕緊急將建築提報為「紀念建築」以中斷拆除工程。這次修法內容也漸漸成為他們對抗怪手的策略之一。 面對伸入52巷的怪手,投入逾二十年溫羅汀文史保存運動的黃智慧,意識到自己必須跟時間賽跑。2024年4月,黃智慧先向文化局提報單號側宿舍文史資料的新事證,盼藉文資會審議程序,暫時阻斷台大繼續拆除剩餘的5、7號宿舍。緊接著一個月後,黃智慧與其他文史工作者,聯合曹永和文教基金會與臺灣大眾史學協會等16個團體發起「搶救溫州街52巷臺大宿舍群」聯署,僅一周之內突破3000人聯署搶救故居。 「之前化學系老師的宿舍就無法引起這麼高的關注,但52巷這次是超過3000人連署,這是非常成功的。我們都很意外怎麼這麼多人認識,可見這兩個人影響力是非常巨大的。曹永和是台灣島史觀的倡議先驅,陳奇祿是文建會創立的重要推手,也與林懷民等人共同籌備公視建台。現在我們都看到這二位先驅的影響力是非常巨大的。」黃智慧語帶敬意地說。 曹永和、陳奇祿是誰? 曹永和、陳奇祿是在強調中華文化的時代背景下,開創「台灣研究」的重要學者,分別曾居住在52巷6號、7號宿舍。曹永和在1947年至1985年之間任職於台大圖書館,並於1984年成為台大歷史系兼任教授,1998年當選中央研究院院士。精通荷蘭文、英文、日文等多國語言的他,致力於研究早期台灣史。在1990年提出「台灣島史」觀念,超越聚焦於統治者的研究,以島上的人群為研究主體,對台灣史研究產生深遠的影響。陳奇祿則在1944至1977年之間任職於台灣大學人類學系,不僅致力於台灣原住民族的研究,也在1981年擔任首任文化建設委員會主委,將文化資產的概念引入台灣,推動文資法的設立。 然而,儘管破3000人連署搶救,雙號側宿舍仍在第171次文資會被判定不具文資身分,於2024年9月遭台大拆除。今年(2025)8月,第185次文資會再次針對5、7號宿舍的文資價值進行審議。文資委員認為5、7號宿舍不具有新事證,應該遵循2022年文資會的結論不給予文資身分,僅建議台大應就7號宿舍規劃紀念陳奇祿的方式。黃智慧表示,2022年時文化局的調查報告誤認為陳奇祿擔任文建會主委時已搬離7號宿舍,並未完整考量建築物的紀念價值。而此次審議文資委員在專家審議時認為7號有價值,卻在大會投票時否決,有違文資專業。 正當黃智慧還在思考其他保存宿舍的方法時,台大已悄悄開始施工。12月中,黃智慧錯愕的接到大學里吳珮璇里長的通知,5、7號宿舍已在12月1日開始施工拆除。8號宿舍的拆除時間,似乎也已開始倒數。…

-

早上十點半,小鞠準時來到咖啡廳,擺設桌椅、掃地、整理餐具,是他的實習日常。小鞠不是工讀生,他是一名社工實習生。「當初面試時,是有說會做『一些』咖啡廳外場的事務,但實習時,八成時間我都在端盤子、洗碗、做咖啡廳文宣。」小鞠如此回憶。嘗試向機構督導反映,卻被回以「社工什麼都要做」;轉而尋求學校督導協助,而學校僅能口頭請求機構「多安排學習機會給學生」。一段原本以為會有所收穫的歷程,就此成了小鞠不願再回頭看的記憶。而小鞠不是唯一有這樣感受的實習生。當學生以為自己來到社會工作現場,卻發現實習的日常與社工實務幾乎脫鉤,困惑、挫折與無力感接踵而來。為什麼會出現這樣的落差?誰又該為此負責?意識報採訪多位社工系學生、實習機構督導、實習改革倡議者與大學教授,試圖釐清制度中學生、機構與學校三方角色的模糊權責,究竟如何讓理想的學習現場變成現實的放牛吃草。記者 | 許采蘋編輯 | 方博弘 每逢家庭暴力、兒少保護等重大社會案件時,總有輿論疾呼「社工在哪裡?」在福利需求及社會問題複雜化的現況下,台灣社會對於社工的需求日益提升,政府亦不斷強調社工人力的重要性。 然而,你知道社工養成之路得經歷什麼挑戰嗎? 回溯專業社工人才的培育過程,實習可說是每個社工系所學生的共同記憶。根據教育部大專校院校務資訊公開平臺統計,全台每年有兩千多名社工系學生投入實習。兩次共計至少四百小時的實習,是取得學位與報考社工師考試的基本門檻。面對即將到來的實習,多數學生們在緊張之餘,也期待能將課堂所學與現場經驗結合,並從督導們的回饋中獲得成長。 但實習真正能學到什麼,就像拆開驚喜包,取決於進入的實習單位以及遇到的督導。 來自北部地區、剛從社工系畢業的小鞠面帶苦笑地回憶道,自己原本基於對青少年工作的興趣,選擇申請相關領域的實習機構。然而,實習申請有制度上的限制:學生每次僅能申請一間機構,多數單位又集中於三至五月面試,一旦前幾間申請落空,後續選擇極為有限。他在六月中才確認落榜,此時多數機構已關閉申請,為了趕上學校時程,小鞠匆忙找到一間未列入校方名單的單位。缺乏學校事前審核,意味著沒有最基礎的保障,等同於將長達百餘小時的實習交由運氣的賭注。而對小鞠來說,這次賭注是噩夢的開端。…

-

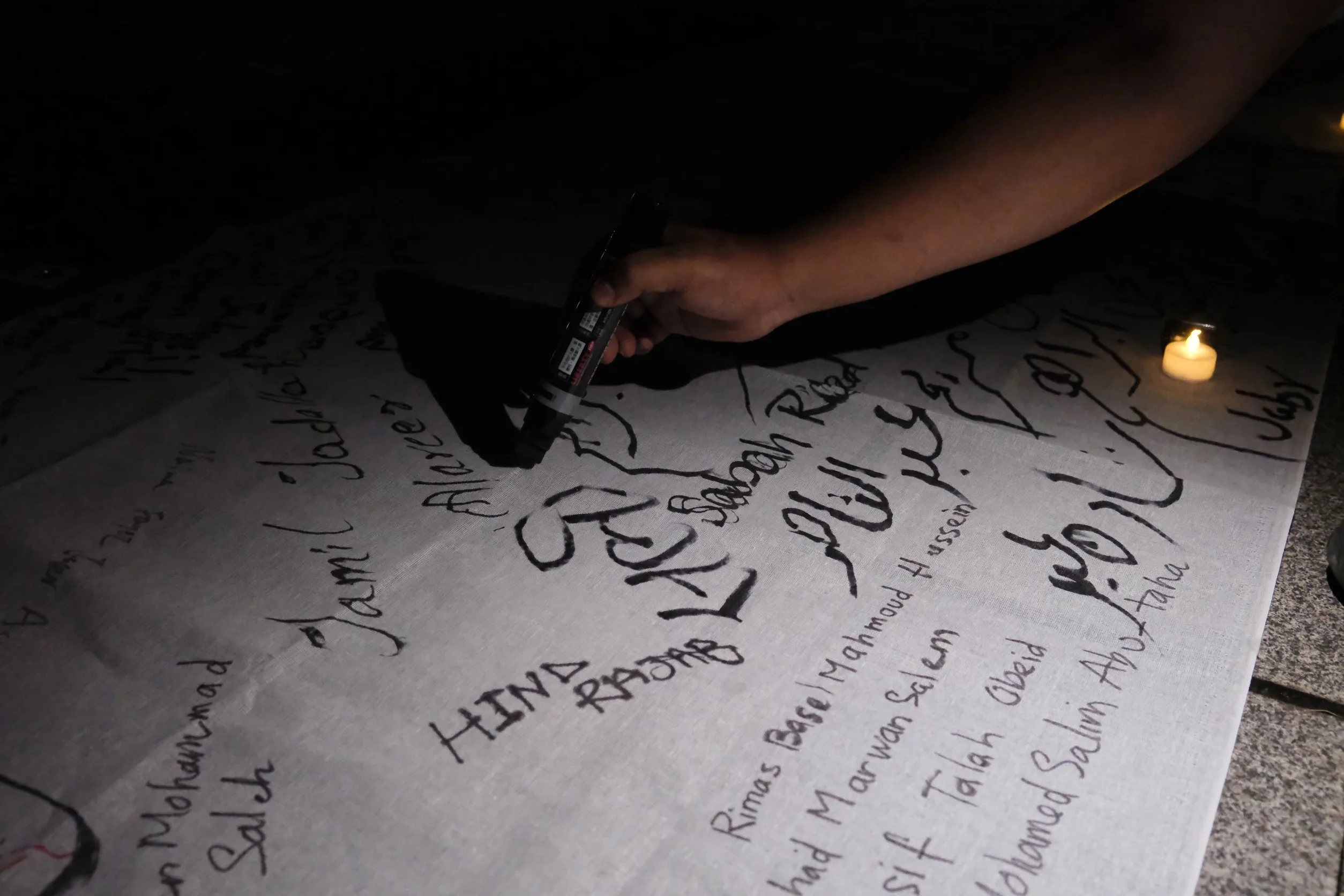

上周二(9/ 16)晚上七點,台大勞工社、台大濁水溪社、移工國際台灣分會、台大女研、師大人文學社、捍衛全台學權行動及台大穆斯林學生會,在台大總圖前廣場發起「巴勒斯坦悼念晚會」。當天在廣場上準備空白布條是讓參與者寫上受難者姓名,以及巴勒斯坦的受難者遺像,並擺上許多小蠟燭圍繞一旁。活動中也開放open-mic環節,給予參與者分享想法的機會,現場聽到許多來自不同國家、參與動機多元的聲音。 在台灣,聲援巴勒斯坦經常被貼上「親中」或「恐怖分子」的標籤,甚至引來惡意攻擊。「身處地緣政治夾縫的台灣人,為甚麼要關注巴勒斯坦議題?」一直是許多人的疑問,也會有人擔憂自己不夠了解巴勒斯坦的歷史背景,進而質疑聲援巴勒斯坦的聲音。 意識報參與悼念會現場,希望透過採訪與紀錄發言者的想法,呈現台灣學生關注巴勒斯坦議題的契機,讓「聲援巴勒斯坦」不再是扁平的網路標籤。參與者並不只有台灣同學,更有來自法國、印尼、巴基斯坦、以色列與美國等國參與者。為何橫跨全球的參與者現身台大參與這場悼念會?不同生命經驗的參與者各自動機有何不同起點?記者 | 林安恬、倪御欽、關之杰影像 | 關之杰編輯 | 方博弘、歐孟哲 台灣時間九月十六日晚上七點在台大總圖前,成群黑影圍繞燭光,像一根根蠟燭的影子。 巴勒斯坦此刻下午兩點,自以巴戰爭開始後,飢餓與死傷從來沒有停止。…

-

2016年總統蔡英文及立委就任後,通過「高級中等教育法部分條文修正案」,台灣正式將學生代表納入制定課綱的過程,期望以學生為主體,建構適性的學習方式與目標。然而,在實務進行上,學生代表的影響力仍然受到多方限制。「學生是否能真正影響決策」、「是否能充分理解課綱審議的專業內容」,以及「學生代表的意見能否平衡其他委員的經驗與意見」等質疑在制度實行多年後依舊存在。這些質疑也使得台灣的兒少參與制度的產生及訂定過程等持續受到外界檢視與挑戰。既然學生審議課綱的代表性受到質疑,為何當初會讓學生成為體制內審議課綱的一份子?綜觀全球課綱制定方式,台灣審議課綱納入學生代表的制度亦十分罕見,究竟當初台灣建立這套制度的歷史背景與意義究竟是什麼?在全球制定課綱的方式又有何特殊之處?記者|鄭育芹編輯|陳怡安 課審會中的學生代表 課程審議會(下稱課審會)為教育部設立的專門機構,負責審議全國各級學校課程綱要的內容和實施方式,如前不久引起教育界關注,大幅改變教學模式及考題取向的108課綱便是經過委員討論審議而誕生。課審會的設計初衷為結合專家學者、教師代表、家長及學生意見,透過民主參與的方式,制定適合台灣社會需求的課程架構。然而,其運作過程中常因各方利益角力而引發諸多爭議,尤其在兒少參與的落實上,仍然存在許多討論空間。 現今我國的課審會中,大會及各分組審議會皆具有一定數量的學生代表,不但能夠參與會議討論,亦能夠握有與學者、教師等其他代表相同的表決權與其他權力。觀察課審會會議記錄,可見學生代表在會中不乏發言及提案,且提案亦受到多數委員認同。如學生代表蕭竹均委員曾與其他委員共同提案更動本土語言的排列順序,108課綱審議結束後,時任教育部長潘文忠也肯定學生委員於審議過程中認真參與的態度及貢獻。 全球獨特的學生審議:體制化的兒少表意權 對比他國制度,多數國家並未設立像台灣一樣納入學生代表的課審機制。以教育體制及地理位置與台灣相近的日本為例,日本的學習指導要領(相當於我國的課綱)由「文部科學省」(即負責教科文的政府部門)直接訂定;在兒少參與上以青年議會為名的英國,則由教育部制定較為寬鬆的課綱框架,並將課程的最終決定權下放給各學校自行訂定。少數設有學生代表的則多為聯邦國家:如美國與德國。然而兩國僅有部分州設有學生代表,且以美國為例,大多數學生代表僅能列席參與,且僅有少數州的學生代表握有投票權。此外,美國學生代表的遴選程序大多由長官指派或是由州委員會選出,或由當地學生自治組織推薦,少以直接選舉產生。放眼全球,各國課程審議的評估與決策權與仍在於政府或是學校。 相對而言,台灣不僅賦予課審會中的學生代表與其他與會者相同的話語權及決策權,並在學生代表遴選過程中展現高度的自由度與民主性。以課審會學生代表遴選制度為例,學生及兒少代表可透過遴選會議推選主席,自訂遴選辦法,包含是否設立保障名額、參選限制等規範。候選學生需進行政見說明,並交由遴選會議進行投票選舉。最終,遴選會議當選學生需提交至課審會委員審查,經半數以上同意後,由行政院長正式聘任,充分體現兒少參與的自主性。 在課審會學生代表之外,同為兒少參與,台灣與他國也在運作制度上有著顯著差異。英國、德國及其他國家多以民間團體主導推動青年參與機制,政府則從旁支持。例如,英國的青年議會(UK Youth Parliament)由獨立慈善組織英國青年委員會創立,雖然青年議會後來改由政府管理,但其民間背景仍有深遠影響;德國則透過民間組織推動「青年參與專案」,目前尚未建立全國性的青年議會。此外,歐洲青年議會及巴西部分州的青年議會亦由民間人士與組織發起。與各國的兒少參與多半由民間團體推動,政府機構從旁支持等由下而上推動相比,台灣課審會由政府主導,法規明定納入兒少代表的形式不免存在特殊性。為何台灣選擇採取此種形式?或許此原因亦可歸咎於台灣課審會改革的歷史脈絡。…

-

為什麼反課綱運動十年了,還在談學生審課綱的代表性?為什麼十年後,學生會在遴選現場以「資格論」互相比拚?今年七月,反課綱運動將滿十周年。反課綱運動促成社會對課綱制定過程的關注,而後課綱制訂程序法制化,條文明定課綱審查委員會(下稱課審會)須納入學生代表。儘管學生權利因此獲得制度保障,學生參與課綱制定過程仍然充滿挑戰。在第三屆課審會遴選現場,學生代表的年齡與能力遭到在場的其他委員考驗,同時,外界也依然會質疑課審會學生的代表性,卻不見得真正了解課審會的運作情形。讓人不禁思考,學生在課審會的遴選與開會現場,究竟如何面對內外的夾擊?希望了解現有制度是否能發揮應有的功能,在課綱納入學生的聲音。意識報透過訪談反課綱運動參與者、前兩屆學生代表,共同檢視制度施行至今是否達到原初的期許。記者|鄭羽芳編輯|陳怡安 摸索嘗試中催生課審會學生代表制度 在課審會成立之前,學生在課綱決策過程中的角色相當薄弱,直到2015年的反課綱運動,才讓學生能在審議階段參與課綱討論。2015年7月,廖浩翔與桃區高校聯盟(下稱桃學聯)的夥伴一起致電立委,提倡課綱制訂程序法制化。「立法是一個很重要的訴求,因為你不可能這件事情(此指街頭抗爭)永遠做下去。」與夥伴一同召開記者會後,課綱審查流程法制化也納入反課綱運動的訴求之一。那時,廖浩翔僅是剛從高中畢業的青年,辦記者會、寫法案、與立委聯繫,並不存在於高中以前的經驗當中。 「怎麼連絡立委、要提供怎樣的資料、我們連署書要怎麼寫,我拿之前的什麼經驗去做這件事情?我們完全沒有經驗。」廖浩翔回想,那時,大家傻呼呼的拿起話筒便開始朗讀連署書內容,要詢問立委同意與否;後來,才習得與立委溝通、收集連署書的方式。儘管對法案倡議過程並不熟悉,學生仍然在試誤中不斷推進,認真對待自身關注的議題。 8月,在反課綱運動退場之後,桃學聯的夥伴與台灣人權促進會(下稱台權會)、律師等團體組成研究小組,並在台權會執行委員許仁碩建議下,將設置學生代表的規定納入草案。前前後後花費近一年的時間促成課審會中學生代表的設置,也讓學生意見進入教育政策的決策場域。關注此議題的廖浩翔後來也成為第一屆課審會委員。 從第一屆到第三屆:成為學生代表的荊棘路 課綱制訂程序法制化後,課審會學生委員經遴選產生。同樣作為第一屆課審會學生代表的劉千萍回想,設置學生代表的決定受到外界很大的批評,學生間很擔心課審會能否穩定存在。此外,學生代表的專業性也受到外界質疑,連帶使參與遴選的學生備感壓力。「因為是第一屆,會場充滿SNG車連線直播,我們隨時看得到外界在罵我們『教育政策當兒戲』。」場外一雙雙眼睛,透過新聞畫面緊盯第一屆課審會遴選現場,當時的劉千萍年僅大一,尚無學生自治經驗,與在場許多高中大學生一起,一言一行都承受著大眾的凝視。 「課綱是教育政策說帖,但我作為新二代能不能協助檢視教學目標是否缺乏二代關懷?」成為學生代表後的劉千萍,觀察到草案中對於新住民語言文化多強調促進國際競爭力,相較於本土語言強調文化傳承,新住民語言被作為工具性使用。此外,原初課綱草案的教學目標提到,學生可跟新住民當好朋友,千萍提到,若將此制定為老師的教學目標,可能會有將移民二代視為他者的隱憂。學生代表在場,在專家學者攻防討論之際,補足制定者缺乏的視角,將學生主體經驗納入課綱制定的參考。 然而,成為學生代表不僅僅只是越過遴選的考驗就順風順水。如同第三屆遴選現場,懂不懂議事規則、能不能跟上會議節奏,都是能否當選的因素之一,同時也是成為代表後能否將學生聲音帶至會議場上的必備條件。「第三屆現場有人說『不懂議事規則回去學,懂了再來』,有種資格論, 出現懂不懂學生自治這類的情緒性發言。」劉千萍描述第三屆遴選現場的高張力,也提到在場有委員亮經歷壓制對方。…

-

2015年反高中課綱微調運動後,隔年促成課程審議會改制並新增學生代表,不僅首度加入學生審理課綱,更形成全球少有的課綱審議參與制度。自2016年新制上路後,迄今已透過「課審會學生代表遴選會議(遴選會議)」選出三屆學生代表參與課審會,象徵反高中課綱微調運動從體制外走向體制內改革。但十年之後學生參與課綱審議的制度卻在第一關就遭遇重重阻礙,各方在如何選出學生代表上仍無法達成共識。特別是2024年暑假尾聲,數百位學生齊聚參與的第三屆遴選會議中出現「拍桌」與「吼叫」等情事,並且有兒少群體(此指年齡為18歲以下的兒童與少年)遭到針對性的言語攻擊,後續更引發許多媒體關注。實際上仔細考察遴選會議現場氛圍,不被友善對待的會議經驗並非兒少獨有,許多對公共事務抱有熱忱的遴選委員同樣在會議中感到錯愕與無力。為何反課綱運動爭取來的制度性變革,會演變成一場讓許多學生感到受傷的會議?在2028年第四屆遴選會議到來前,我們是否能夠重新想像一場真正讓學生得以自在發聲、彼此理解及相互討論的的課審會學生代表遴選會議?意識報採訪第三屆遴選委員、第二屆副主席,以及長期觀察課審會的老師,並爬梳2016年首次遴選會議的資料,包含「第一屆遴選會議」與「學生代表產生方式諮詢會議」的直播紀錄。透過回顧遴選制度的設計過程,看見反課綱運動十年後的未竟之路。記者|邱浚祐編輯|許采蘋 第三屆遴選現場衝突中缺席的兒少表意權 2024年8月24日,學籍橫跨國小到博士,數百位學生們以遴選委員的身份聚集在師大附中參與第三屆遴選會議。本屆遴選會議中,某些遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等不當措辭稱呼兒少代表、質疑兒少遴選委員審議課綱的能力,並認為國教署應針對兒少遴選委員進行更多的培訓,使得會議第一天結束後,部分兒少與會者及台灣親子共學教育促進會等相關團體召開記者會抗議本屆遴選會議輕視兒少權益。 現為國二學生的遴選委員恬恬(化名)回想起遴選會議的第一天晚上表示,當時原先正在討論是否休會,隔日再繼續進行後續議程,此時卻有幾位委員突然拔高音量、互相吼叫,並未按照會議規則的順序舉手發言。「其實那瞬間會知道這違反了會議規則,也是很自我中心的行為,但我當下被他的大聲吼叫嚇到,所以不敢講話。」恬恬提起當時的場景時,語氣帶著一絲懊惱。這場衝突事件使得本屆遴選會議在社群媒體以及新聞輿論皆引發矚目,網路上更有反課綱運動世代的參與者提出連署,希望阻止那些對兒少不友善的衝突。 連署聲明中特別強調兒少表意的精神,表明「課審會納入學生代表的本意在於廣納多元聲音,應重視不同群體意見、勿幼體化他人」。自2014年台灣將《兒童權利公約》內國法化(即納入我國法律體系)以來,表意及被聆聽權在兒少的公共參與中逐漸受到重視,時任台少盟秘書長葉大華曾撰文指出:「『每個兒童都有形成自己意見的能力』,不需要向國家證明,反而是國家必須確保兒童能夠針對『所有跟他們有關,會影響到他們的所有事情』,讓兒童『自由表達意見』,要或不要表達,都是兒童自己的選擇。」 然而,對照《兒童權利公約》所強調的表意及被聆聽精神,本次會議的議事節奏過於倉促,同時更夾雜許多議事規則的攻防,導致許多與會者難以掌握當下的討論脈絡,會中不時可見學生舉手詢問當前的議事環節。 喬喬(化名)也是本屆遴選會議中的一名兒少委員,曾多次參與市府機關會議的他坦言:「有時理解完他們到底在討論什麼,想要表達想法的時候,就會發現,『欸?討論已經結束了?』」面對令人錯愕的會議進度,他卻聽見身旁的大學生低語:「怎麼又是她」、「連這個都不懂」等語帶訕笑的言論。提及被會議規則排除與受到嘲諷的經驗,喬喬無奈地說:「一個會議不是應該確保所有人都理解現在正在討論的事項嗎?」 遴選會議當中,不少與會者提出「國中小學生有什麼能力審課綱」等懷疑兒少能力的言論。面對這類質疑,曾參與多項兒少倡議、當時就讀高二的自學生詳詳(化名)在會議中直接表明,這類說法其實不過是複製了學生代表首度被納入課審會時,清大教授李家同曾提出的反對論點。他不解為何如今有人再次將這樣的質疑延伸到年齡較低的學生們身上。與此同時,也有與會者主張:「我們要對兒童進行更多的培力,讓他們『有能力』審議課綱。」 「培力」作為一種看似支持兒少的措施,在會場中不斷被提起。然而,詳詳在受訪時直言:「這次遴選會議很多人說要對兒少進行更多的『培力』,但這種培力根本不是《兒童權利公約》所期待的支持措施,只是大人們在強迫兒童『多讀點書』而已。」詳詳的話中也反映了當今兒少在參與公共事務時,仍多被視為「尚未準備好」的狀態。 不只是兒少表意權:一場對所有人都不友善的遴選會議…